【国試対策】尿検査はこれでOK!

試験紙法から尿沈渣まで頻出問題を完全攻略

今回は、臨床検査の基本でありながら奥が深い「尿検査」の世界を、国試の過去問を通して探検していきましょう!

📝 引用元について

この記事で解説している国家試験の問題文は、厚生労働省のウェブサイトで公開されているものを、学習目的で引用しています。(医療トピックス一覧に国家試験過去問のリンクがあります)

でも大丈夫👍一つひとつの測定原理や鑑別の「なぜ?」を理解すれば、知識は必ず繋がります。この記事を読み終える頃には、尿検査が得意分野になっているはずです!一緒に頑張りましょう!

尿検査:試験紙法(定性検査)

まずは、迅速かつ簡便に尿中の成分を調べる「尿試験紙法」から。ここでは、測定原理や、測定に影響を与える物質についての知識が問われます。

【第67回 午前 問2 / 第69回 午後 問9】試験紙法の天敵「ビタミンC」

尿試験紙法による検査でビタミンC内服の影響が小さいのはどれか。(第67回)

- 1.糖

- 2.潜血

- 3.蛋白

- 4.亜硝酸塩

- 5.ビリルビン

尿定性試験紙法でアスコルビン酸による影響がないのはどれか。(第69回)

- 1.潜血

- 2.蛋白

- 3.亜硝酸塩

- 4.ブドウ糖

- 5.ビリルビン

ここをクリックして答えと解説を見る

【上問】正解:3

【下問】正解:2

なぜ影響が出るのか、そのメカニズムを理解することが重要です。

ビタミンCは非常に強力な「還元剤」です。

一方、尿試験紙の「糖」「潜血」「亜硝酸塩」「ビリルビン」の測定原理は、酸化反応を利用したペルオキシダーゼ様反応が基本になっています。

ここに還元剤であるビタミンCが大量にあると、本来起こるべき酸化反応を邪魔してしまい、本当は陽性なのに陰性に見えてしまう「偽陰性」の原因となるのです。

影響を受けない「蛋白」

蛋白(アルブミン)の測定原理は、蛋白誤差指示薬法という全く異なる原理を用いています。これは、pHが一定の状態で、蛋白(マイナス荷電)が指示薬(pH指示薬)に結合することで色が変化する反応です。

この反応は酸化還元反応ではないため、ビタミンCの影響を受けません。したがって、両方の問題の正解は「蛋白」となります。

【第70回 午後 問6】尿蛋白検査の原理と特徴

尿試験紙による尿蛋白検査で正しいのはどれか。

- 1.感度は50~100mg/dLである。

- 2.アスコルビン酸の影響を受ける。

- 3.強アルカリ尿では偽陽性となる。

- 4.蛋白の種類で反応性に差異はない。

- 5.感度はスルホサリチル酸法より高い。

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:3

3. 強アルカリ尿では偽陽性となる。 → ○(正しい)

先ほど説明した通り、蛋白検査は「pHが一定」という条件で正しく反応します。しかし、尿が強アルカリ性(pH8.0以上など)だと、このpH緩衝能を超えてしまい、蛋白がなくても指示薬が変色してしまうことがあります。これが偽陽性の原因です。

【不正解の選択肢】

- 1. 感度:試験紙法の蛋白の検出感度は、一般的に15~30mg/dL程度です。誤り。

- 2. アスコルビン酸の影響:蛋白誤差指示薬法なので、影響は受けません。誤り。

- 4. 蛋白の種類:試験紙法は、主にアルブミンに特異的に反応します。グロブリンやベンス・ジョーンズ蛋白など、他の蛋白に対する感度は低いです。誤り。

- 5. 感度(スルホサリチル酸法との比較):スルホサリチル酸法は、すべての蛋白を混濁させて測定する原理で、感度は5~10mg/dLと試験紙法より高いです。誤り。

【第71回 午前 問2】混濁尿の鑑別

混濁尿は透明化処理で鑑別が可能である。処理方法と対象となる混濁の原因の組合せで正しいのはどれか。

- 1.加温 – 細菌

- 2.3%酢酸 – リン酸塩

- 3.10%塩酸 – 尿酸塩

- 4.10%水酸化カリウム – 脂肪

- 5.アルコール・エーテル混合液 – シュウ酸塩

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:2

これも「なぜその試薬で溶けるのか?」という理屈で覚えると忘れにくいですよ。

混濁尿の鑑別 早見表

| 混濁の原因 | 処理方法 | 原理 |

|---|---|---|

| 尿酸塩 | 加温 (60℃) | 温度が上がると溶解度が上がる |

| リン酸塩・炭酸塩 | 酢酸 (酸性にする) | 酸性条件下で溶ける塩類 |

| 細菌・血球・上皮 | 加温でも酸でも溶けない | 細胞成分は化学処理では溶けない |

各選択肢の解説

- 2.3%酢酸 – リン酸塩 → ○:リン酸塩はアルカリ尿で析出しやすい塩類です。酸である酢酸を加えることでpHが下がり、溶解して透明になります。

- 1.加温 – 細菌 → ×:加温で溶けるのは尿酸塩です。細菌による混濁は変化しません。

- 3.10%塩酸 – 尿酸塩 → ×:尿酸塩は加温で溶けます。

- 4, 5:脂肪はアルコール・エーテルで、シュウ酸塩は塩酸で溶けますが、組み合わせが逆になっています。誤り。

尿検査:尿沈渣

ここからは、尿を遠心して得られる固形成分(沈渣)を顕微鏡で観察する分野です。細胞、円柱、結晶など、様々な成分が登場します。

尿沈渣鑑別のキホン:各種円柱の概要と臨床的意義

この知識が、画像問題の鑑別の土台になります👍

① 硝子円柱 (Hyaline Casts)

【形態・定義】

すべての円柱の基質となるTamm-Horsfallムコタンパクのみで構成される、最も基本的な円柱。内部は無構造で透明。

【臨床的意義】

健常人でも激しい運動後や脱水時に出現します。ただし、持続的に多数出現する場合は、腎疾患の可能性も考えられます。

② 上皮円柱 (Epithelial Casts)

【形態・定義】

硝子円柱内に、尿細管上皮細胞が3個以上封入されたもの。大きな類円形の核が特徴です。

【臨床的意義】

急性尿細管壊死や、糸球体腎炎など、腎・尿細管に障害がある場合に出現します。

③ 赤血球円柱 (RBC Casts)

【形態・定義】

硝子円柱内に、赤血球が3個以上封入されたもの。

【臨床的意義】

糸球体からの出血を意味する、極めて重要な所見です。急性糸球体腎炎、IgA腎症などで認められます。

④ 白血球円柱 (WBC Casts)

【形態・定義】

硝子円柱内に、白血球(主に好中球)が3個以上封入されたもの。

【臨床的意義】

腎臓における感染や炎症を示唆します。腎盂腎炎や、間質性腎炎、ループス腎炎などで見られます。

⑤ 脂肪円柱 (Fatty Casts)

【形態・定義】

硝子円柱内に、キラキラと輝く脂肪滴が3個以上封入されたもの。

【臨床的意義】

高度の蛋白尿をきたすネフローゼ症候群で特徴的に認められます。糖尿病性腎症でも見られます。

⑥ 顆粒円柱 (Granular Casts)

【形態・定義】

硝子円柱内に、顆粒成分が全体の1/3以上を占めるもの。顆粒は、主に変性した尿細管上皮細胞に由来します。

【臨床的意義】

さまざまな腎実質障害で出現します。慢性糸球体腎炎や腎不全などで高率に認められます。

⑦ 蝋(ろう)様円柱 (Waxy Casts)

【形態・定義】

幅が広く、均質で硬いワックス状の円柱。屈折率が高く、縁が明瞭で、切れ込みを持つこともあります。

【臨床的意義】

細胞円柱→顆粒円柱→蝋様円柱という変性の最終段階。尿のうっ滞が著しいことを意味し、慢性腎不全末期など、重篤な腎疾患を示唆する予後不良のサインです。

円柱鑑別の鉄則 (判別基準まとめ)

国試の画像問題では、典型像が出ることがほとんどですが、実際の現場では境界が曖昧な円柱も多く見られます。その際に、以下のルールに基づいて分類します。

- 細胞成分が3個以上封入されていれば、その細胞円柱(赤血球円柱、上皮円柱など)と呼ぶ。2個以下なら硝子円柱。

- 顆粒成分が円柱の1/3以上を占めていれば、顆粒円柱と呼ぶ。1/3未満なら硝子円柱。

- 【優先順位】混在している場合は、臨床的意義の高いものを優先する。

蝋(ろう)様 > 細胞円柱 > 顆粒円柱

この知識を武器に、いよいよ過去問に挑戦してみましょう。

【円柱の鑑別問題】

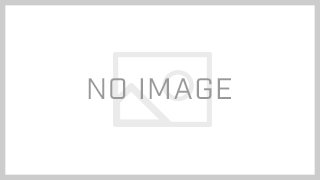

【第68回 午後 問3】尿沈渣の無染色標本(別冊No.1A)及びSternheimer染色標本(別冊No.1B)を別に示す。矢印が示す構造物はどれか。

- 1.顆粒円柱

- 2.脂肪円柱

- 3.硝子円柱

- 4.上皮円柱

- 5.赤血球円柱

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:1.顆粒円柱

各選択肢の解説(鑑別ポイント)

- 1. 顆粒円柱 → ○:細胞円柱が古くなり、中の細胞が変性・崩壊して顆粒状になったものです。腎実質障害を示唆します。

- 2. 脂肪円柱 → ×:円柱内に大小不同の脂肪滴が封入されたものです。ネフローゼ症候群で特徴的に見られます。偏光顕微鏡下でマルタクロスを呈します。

- 3. 硝子円柱 → ×:円柱の基質のみで構成され、内部は無構造で透明です。健常人でも見られます。

- 4. 上皮円柱 → ×:尿細管上皮細胞が封入されたもので、大きな類円形の核が特徴です。急性尿細管壊死、糸球体腎炎などの腎・尿細管障害などで見られます。

- 5. 赤血球円柱 → ×:円柱内に赤血球が封入されたものです。糸球体腎炎を強く示唆する重要な所見です。

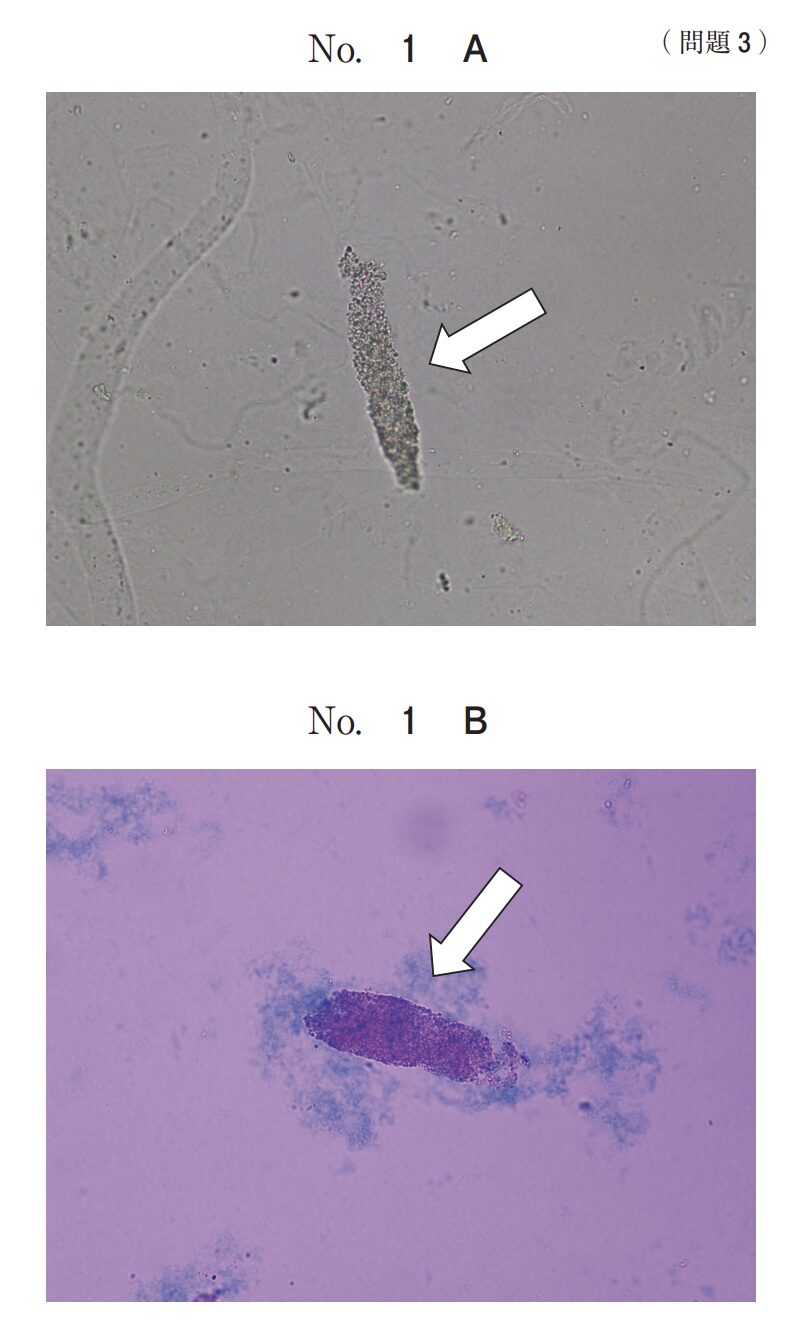

【第69回 午前 問4】尿沈渣の無染色標本(別冊No.1A)及びSternheimer染色標本(別冊No.1B)を別に示す。この構造物はどれか。

- 1.硝子円柱

- 2.顆粒円柱

- 3.脂肪円柱

- 4.上皮円柱

- 5.赤血球円柱

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:4.上皮円柱

各選択肢の解説(鑑別ポイント)

- 4. 上皮円柱 → ○:急性尿細管壊死や腎移植後の拒絶反応など、尿細管に障害がある場合に出現します。

- 1. 硝子円柱 → ×:内部に細胞成分を含みません。

- 2. 顆粒円柱 → ×:細胞の輪郭は失われ、顆粒状に見えます。

- 3. 脂肪円柱 → ×:脂肪滴はキラキラと輝いて見え、細胞とは形態が異なります。

- 5. 赤血球円柱 → ×:赤血球は小さく、核がありません。

【第70回 午前 問10】尿沈渣の無染色標本(別冊No.1A)とSternheimer染色標本(別冊No.1B)を別に示す。この構造物はどれか。

- 1.硝子円柱

- 2.顆粒円柱

- 3.上皮円柱

- 4.赤血球円柱

- 5.白血球円柱

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:4.赤血球円柱

尿中に赤血球が出る「血尿」は、膀胱炎などでも起こります。しかし、赤血球が円柱の形になっているということは、それが腎臓の糸球体から出血し、尿細管で固まった証拠だからです。

したがって、赤血球円柱は糸球体腎炎を強く示唆する、病態把握に不可欠な所見なのです。

各選択肢の解説(鑑別ポイント)

- 4. 赤血球円柱 → ○:糸球体由来の出血を示します。

- 1. 硝子円柱 → ×:細胞成分を含みません。

- 2. 顆粒円柱 → ×:細胞の輪郭は不明瞭です。

- 3. 上皮円柱 → ×:尿細管上皮で構成されます。

- 5. 白血球円柱 → ×:白血球は赤血球より大きく、分葉核などが見られます。腎盂腎炎などで出現します。

【第71回 午後 問1】尿沈渣無染色標本(別冊No.1A)とSternheimer染色標本(別冊No.1B)を別に示す。この構造物はどれか。

- 1.硝子円柱

- 2.脂肪円柱

- 3.赤血球円柱

- 4.ろう様円柱

- 5.フィブリン円柱

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:1.硝子円柱

各選択肢の解説(鑑別ポイント)

- 1. 硝子円柱 → ○ (正解):円柱の基質であるTamm-Horsfallムコタンパクのみで構成される、最もシンプルな円柱です。無色透明で内部構造がなく、屈折率が低いため、弱拡大で少し絞りを絞ってピントを上下させながら探すのが見つけるコツです。健常人でも激しい運動後や脱水時に一過性に出現することがあります。

- 2. 脂肪円柱 → ×:円柱内にキラキラと輝く大小不同の脂肪滴を含みます。

- 3. 赤血球円柱 → ×:円柱内に小さな円盤状の赤血球を含みます。

- 4. ろう様円柱 → ×:幅が広く、硬くワックスのような質感で、屈折率が高いのが特徴です。硝子円柱とは対照的に、非常にはっきりと見えます。

- 5. フィブリン円柱 → ×:血液凝固で生じるフィブリン線維を含むため、糸状の構造が見られることがあります。硝子円柱よりも屈折率が高いです。

尿沈渣(結晶・細胞)の鑑別

【第67回 午前 問3】尿沈渣中の白血球と上皮細胞との鑑別に用いるのはどれか。

- 1.Berlin blue染色

- 2.Prescott-Brodie染色

- 3.Samson染色

- 4.May-Giemsa染色

- 5.SudanⅢ染色

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:2.Prescott-Brodie染色

2. Prescott-Brodie染色 → ○ (正解)

尿沈渣の細胞成分を染め分け、鑑別を容易にするための染色法です。Sternheimer染色やSternheimer-Malbin(SM)染色もほぼ同じ目的で使われる染色法で、これらをまとめて「尿沈渣用超生体染色」と呼びます。白血球の核や顆粒、上皮細胞の核と細胞質の染まり方の違いで鑑別します。

【不正解の選択肢】

- 1. Berlin blue染色 (ベルリン青染色) → ×:鉄(Fe³⁺)を検出する染色で、尿沈渣ではヘモジデリン顆粒の証明(ヘモジデリン尿)に用います。

- 3. Samson染色 → ×:精子の形態観察に用いられる染色法です。

- 4. May-Giemsa染色 → ×:抹消血液像の分類に用いる、おなじみの染色法です。

- 5. SudanⅢ染色 (ズダンⅢ染色) → ×:脂肪を橙赤色に染める染色で、尿沈渣では脂肪円柱や卵円形脂肪体の証明に用います。

【第68回 午前 問4】尿沈渣の無染色標本(別冊No.1)を別に示す。この構造物の成分はどれか。

- 1.尿酸

- 2.シスチン

- 3.ビリルビン

- 4.リン酸カルシウム

- 5.シュウ酸カルシウム

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:5.シュウ酸カルシウム

各選択肢の解説(結晶の形態)

- 5. シュウ酸カルシウム → ○:封筒状(二水和物)や、ダンベル状・卵円形(一水和物)を呈します。健常人でも見られますが、多量に出現する場合は尿路結石のリスクを考えます。

- 1. 尿酸 → ×:多彩な形(菱形、六角板状、バラ状など)をとりますが、封筒状にはなりません。ビールスマン結晶とも呼ばれます。

- 2. シスチン → ×:無色透明の六角板状で、先天性シスチン尿症という遺伝性疾患で出現する重要な結晶です。

- 3. ビリルビン → ×:黄褐色の針状や顆粒状で、閉塞性黄疸などで見られます。

- 4. リン酸カルシウム → ×:無色のプリズム状や、星状の集合体として見られます。

【第69回 午後 問1】尿沈渣の無染色標本(別冊No.1)を別に示す。矢印が示す構造物はどれか。

- 1.尿酸

- 2.シスチン

- 3.ビリルビン

- 4.リン酸カルシウム

- 5.シュウ酸カルシウム

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:2.シスチン

各選択肢の解説(結晶の形態)

- 2. シスチン → ○:均一な厚さの六角板状結晶が特徴です。アミノ酸の一種であるシスチンの再吸収障害によって起こる遺伝性疾患「先天性シスチン尿症」で出現します。

- 他の選択肢:前問の解説を参照してください。封筒状のシュウ酸カルシウムなどとは明らかに形が異なりますね。

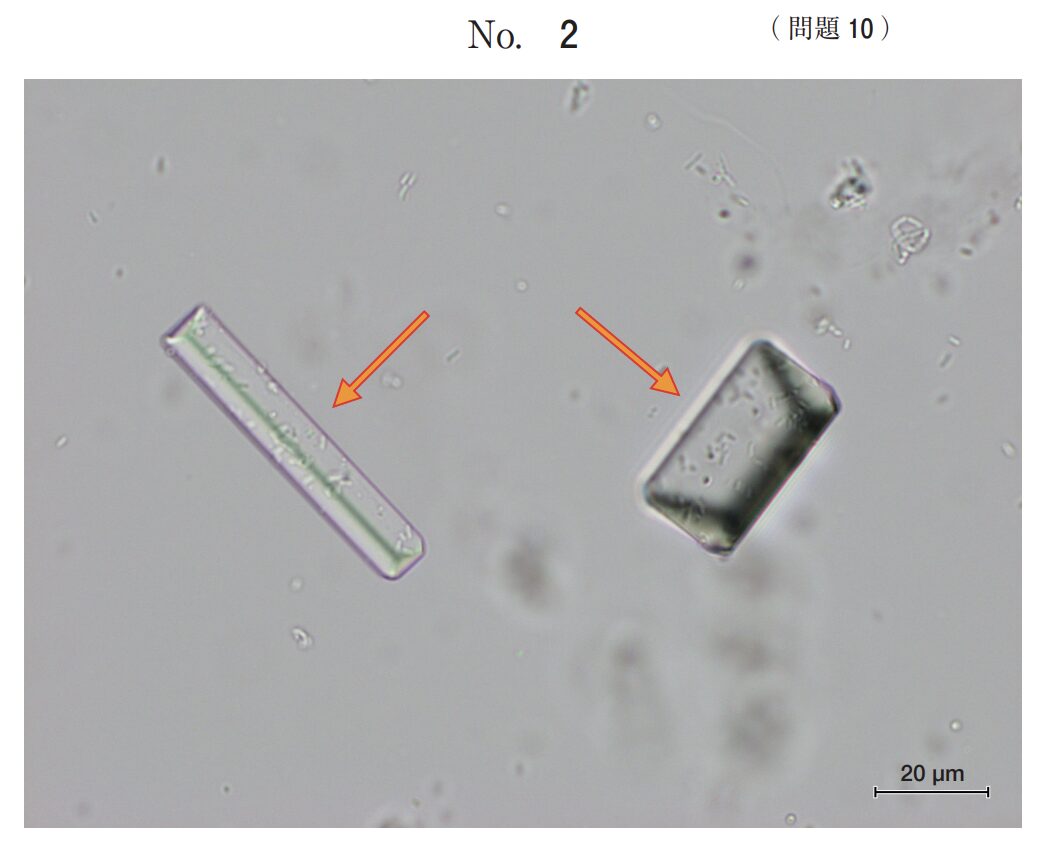

【第70回 午後 問10】尿沈渣の無染色標本(別冊No.2)を別に示す。矢印で示した結晶はどれか。

- 1.尿酸

- 2.シスチン

- 3.ビリルビン

- 4.コレステロール

- 5.リン酸アンモニウムマグネシウム

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:5.リン酸アンモニウムマグネシウム

各選択肢の解説(結晶の形態と意義)

- 5. リン酸アンモニウムマグネシウム → ○:棺蓋状が典型的。尿素を分解してアンモニアを産生する細菌(ウレアーゼ産生菌)による尿路感染症で尿がアルカリ性になった時に出現します。結石の原因にもなります。

- 1. 尿酸 / 2. シスチン / 3. ビリルビン → ×:これらは主に酸性尿で出現する結晶で、形も異なります。

- 4. コレステロール → ×:角が欠けたような四角板状の結晶で、ネフローゼ症候群などで見られる非常に重要な所見です。

【第71回 午前 問9】尿沈渣に認められた結晶(別冊No.1)を別に示す。考えられるのはどれか。

- 1.高尿酸血症

- 2.閉塞性黄疸

- 3.ネフローゼ症候群

- 4.先天性シスチン尿症

- 5.先天性アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ欠損症

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:2.閉塞性黄疸

結晶から病態を考える

ビリルビンは、通常は水に溶けやすい抱合型(直接ビリルビン)として胆汁中に排泄されます。しかし、胆管が詰まるなどして胆汁の流れが滞る「閉塞性黄疸」では、行き場を失った抱合型ビリルビンが血中に逆流し、尿中にも大量に排泄されます。その結果、尿中で結晶化して出現するのです。

【その他の選択肢と関連する結晶】

- 1. 高尿酸血症 → 尿酸結晶

- 3. ネフローゼ症候群 → コレステロール結晶、脂肪円柱、卵円形脂肪体

- 4. 先天性シスチン尿症 → シスチン結晶

- 5. 先天性APRT欠損症 → 2,8-ジヒドロキシアデニン(DHA)結晶(非常に稀な疾患)

まとめ

お疲れ様でした!尿検査は覚えることが多いですが、過去問を見る限り、基本的な細胞を問うことが多く、知っておけば確実に得点源にできます!

今日のまとめをさらっとしておきましょう!

- 試験紙法の原理を制する:特にビタミンCが邪魔をするのは「酸化還元反応」を利用した項目(糖、潜血など)。蛋白は「蛋白誤差指示薬法」なので影響されない、と区別する。

- 円柱は「腎臓由来」の証:円柱の中に何が詰まっているかで病態を推測する。赤血球円柱(糸球体腎炎)とろう様円柱(慢性腎不全)の臨床的意義は特に重要。

- 結晶は「形」と「pH」と「病態」で覚える:シュウ酸Ca(封筒)、リン酸アンモニウムMg(棺蓋、アルカリ性、感染)、シスチン(六角板、先天性)は頻出BIG3!

この記事が将来、皆さんの「眼」を養う一助となれば嬉しいです。