今回は、国試で毎年必ずと言っていいほど出題される超重要分野「精度管理と検査の標準化」を解説していきます。

📝 引用元について

この記事で解説している国家試験の問題文は、厚生労働省のウェブサイトで公開されているものを、学習目的で引用しています。(医療分野トピックス一覧に、過去問はあります)

でも、精度管理は「僕たち臨床検査技師が出すデータの信頼性を保証する最後の砦」なんです。転職活動の面接でも、精度管理の知識は必ずと言っていいほど問われました。

この記事を読めば、ただの暗記じゃなくて「なぜそれが必要なのか」という本質が分かるはず。一緒に得意分野に変えていきましょう!

内部精度管理の基本:2つのアプローチ

内部精度管理とは、自分の検査室の中で「日々の検査がちゃんと安定して行われているか?」をチェックすることです。このチェック方法には、大きく分けて2つのアプローチがあります。国試では、この違いを問う問題が頻出です。

① 管理試料(コントロール)を用いる方法

→ 濃度が分かっている特別なサンプルを測って、測定系(試薬や装置)の安定性をチェックする。

② 患者データを用いる方法

→ 実際に測定した患者さんのデータを使って、おかしな変動がないかをチェックする。

それぞれの管理手法の特徴をまとめた「SAI-LABOオリジナル早見表」を作ってみました。これを眺めながら問題を見ると、知識がスッキリ整理できるはずです👍

【完全版】主な内部精度管理手法 早見表

| 分類 | 方法 | 何がわかる? (管理指標) | 得意なこと (有用性) | 苦手なこと (限界) |

|---|---|---|---|---|

| 管理試料 | Xbar-R管理図法 | Xbar: 正確さ(偏り) R: 精密さ(日内変動) |

基本的なシフト・トレンドを検出できる | 日差変動が大きいと管理しにくい |

| Xbar-Rs-R管理図法 | Xbar: 正確さ(偏り) Rs: 精密さ(日差変動) R: 精密さ(日内変動) |

日差変動の大きい検査にも対応可能 | 分析途中での管理は困難 | |

| マルチ・ルール管理法 | 偶発誤差(1₃s, R₄s) 系統誤差(2₂s, 4₁s, 10ₓ) |

誤差検出感度が高く、リアルタイム管理に向く | 平均値を含むトレンドは検出しにくい | |

| 双値法 (Youden plot) | 2濃度の試料プロットによる正確さ・精密さ | 誤差要因の解析がリアルタイムに可能 | 経時的な評価(日々の変化)が困難 | |

| 累積和法 (Cusum) | 平均値からのズレの累積による正確さ(偏り) | 測定系のわずかな変化(シフト・ドリフト)の検出に強い | 精密さ(バラツキ)の評価は困難 | |

| Cm法 | 不確かさ(Cm) | バラツキを含む正確さを検証できる | 標準物質がある項目にしか使えない | |

| 患者試料 | クロスチェック法 (2回測定法など) |

日内・日差・機器間の精密さ(バラツキ) | 実稼働状態での精密さがわかる | コストがかかり、正確さは評価できない |

| 正常者平均法 | 患者平均値による正確さ(偏り) | 長期間のトレンドやシフトの検出 | 患者構成の変動に影響されやすい | |

| 潜在基準値平均法 | 特定条件の患者平均値による正確さ(偏り) | 患者構成の変動を受けにくい | 多項目を同時に測定する必要がある |

この分類を頭に入れた上で、早速問題を見てみましょう。

【第68回 午後 問1 / 第71回 午前 問10】管理試料 vs 患者データ

内部精度管理法で管理血清を用いるのはどれか。2つ選べ。(第68回)

- 1.R/X管理法

- 2.X-R管理図法

- 3.項目間チェック法

- 4.デルタチェック法

- 5.マルチルール管理図法

内部精度管理法で患者データを用いるのはどれか。2つ選べ。(第71回)

- 1.X-R管理図法

- 2.累積和管理図法

- 3.項目間チェック法

- 4.デルタチェック法

- 5.マルチルール管理図法

ここをクリックして答えと解説を見る

【上問】正解:2, 5

【下問】正解:3, 4

それぞれの管理法がどちらに分類されるのか、改めて整理しましょう。

管理試料(コントロール)を用いる方法

これらは、測定システムそのもの(試薬、装置、操作)が安定しているかを評価する手法です。

- X-R管理図法

- マルチルール管理図法

- 累積和管理図法(CUSUM法)

患者データを用いる方法

これらは、採血時の取り違えや検体の変化など、個々の患者さんに関するエラーを検出するのに役立ちます。

- 項目間チェック法(相関チェック):通常、相関があるはずの検査項目(例:総蛋白とアルブミン)の値が、大きくズレていないかを確認します。「TPが7.0なのにALBが5.5はおかしいぞ?」といった具合です。

- デルタチェック法:同じ患者さんの前回値と今回値を比較し、生理的にあり得ないほどの大きな変動がないかを確認します。「昨日血糖値が100だった人が、今日いきなり500になるのはおかしいぞ?」といった感じです。

【R/X管理法とは?】

これは少しマニアックな手法で、日々の管理試料の測定値(X)を、その日の患者データの平均値(Xbar)で割ってプロットする方法です。患者データと管理試料の両方を使う、少し特殊な方法と覚えておきましょう。

X-R管理図の読み解きと異常の原因推定

内部精度管理の王道、X-R管理図。このグラフが読めることは、技師の必須スキルです。国試では、グラフの異常から「何が起こったのか?」を推測する問題が出題されます。

【第67回 午後 問10 / 第70回 午前 問3】精度管理の用語とX-R管理図の基本

x-R管理図法で管理するのはどれか。2つ選べ。(第67回)

- 1.施設間差

- 2.標準液の劣化

- 3.検体採取の過誤

- 4.分析機器の異常

- 5.パニック値の検出

精度管理法で正しいのはどれか。(第70回)

- 1.精密さは真の値からの偏りの程度をいう。

- 2.マルチルール管理図法は患者検体を用いる。

- 3.2シグマ法での管理では統計学的に10回に1回は外れ値が出現する。

- 4.管理試料の測定値が3点連続して上昇傾向を示した場合をシフト現象という。

- 5.X-R管理図法のRは日内の管理試料の測定値の最大値と最小値の差である。

ここをクリックして答えと解説を見る

【上問】正解:2, 4

【下問】正解:5

X-R管理図は何を監視している?

X-R管理図は、管理試料を用いて測定システム(試薬や装置)の安定性を監視するものです。したがって、【上問】の正解は、測定システムに影響を与える「2.標準液の劣化」や「4.分析機器の異常」となります。

- 1.施設間差:これは外部精度管理(サーベイ)で評価するものです。

- 3.検体採取の過誤 / 5.パニック値の検出:これらは患者データを用いるデルタチェックなどで検出します。

精度管理の基本用語

【下問】は、精度管理の基本的な用語の理解を問う問題です。

- 1.精密さ vs 正確度:「精密さ」は測定値のバラツキの小ささ(再現性)、「正確度」は真の値との近さを指します。選択肢は正確度の説明なので×です。

- 2.マルチルール:管理試料を用いるので×です。

- 3.2シグマ法:2SD(標準偏差)を超える確率は約5%(20回に1回)です。10回に1回(10%)ではありません。×です。

- 4.シフト vs トレンド:連続していくつかの点が平均値の片側に偏るのがシフト、連続して上昇または下降するのがトレンドです。選択肢はトレンドの説明なので×です。

- 5.R(Range)の定義:これが正解です。Rは、同じ日に管理試料を複数回測定した際の、最大値と最小値の差(範囲)を示し、日内のバラツキ(併行精度)の指標となります。

【第69回 午前 問3】グラフから原因を読み解く思考法

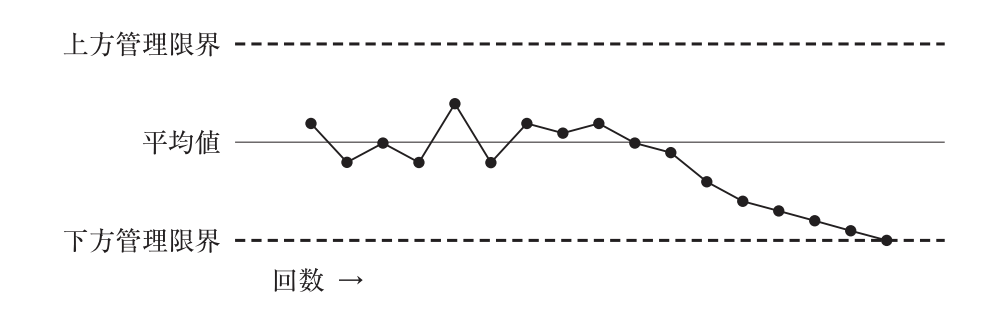

クレアチニン(酵素法)の内部精度管理図(x管理図)を示す。原因として最も考えられるのはどれか。

- 1.第1試薬と第2試薬を逆にして測定した。

- 2.管理試料を半分の溶解液量で溶解した。

- 3.標準物質の濃度を2倍にして測定した。

- 4.使用期限が切れた試薬で測定した。

- 5.未熟な技量のスタッフが測定した。

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:4

管理図のパターンから「なぜこうなったのか?」を考える、探偵みたいな仕事です。これができると、安心して検査を任せられることができます。

グラフのパターンを読み解く

まず、管理図は「トレンド(連続した上昇)」を示しています。これは、ある日から徐々に、ゆっくりと測定値がズレていく現象です。突発的なエラーではなく、何かが少しずつ劣化・変化している可能性を示唆します。

原因を一つずつ吟味する

- 1, 2, 3:これらはすべて、ある日突然、測定値が大きく跳ね上がる突発的なエラー(シフト)の原因になります。徐々に変化するトレンドとはパターンが異なります。×です。

- 5.未熟な技量:スタッフの技量が原因の場合、測定値のバラツキが大きくなる(R管理図が外れる)ことはありますが、連続して上昇する原因とは考えにくいです。×です。

- 4.使用期限が切れた試薬:これが正解です。試薬や標準液が少しずつ劣化していくことは、測定値が徐々にズレていく「トレンド」の典型的な原因です。他にも、光源ランプの劣化なども考えられます。

精度と正確度の違いと「標準化」

最後に、精度管理の根幹をなす「精密さ」と「正確度」の違いと、世界中の検査室が同じ基準でデータを出すための「標準化」について学びましょう。

① 精密だけど不正確

🎯

←矢が集中

バラツキは小さいが、

中心からズレている

② 不正確で不精密

🎯

バラバラ

中心からもズレて、

バラツキも大きい

③ 正確で精密

🎯

ど真ん中に集中

中心に近く、

バラツキも小さい(理想!)

【第70回 午前 問8】「正確度」を確認する方法

正確度の確認方法はどれか。2つ選べ。

- 1.機種間差の確認

- 2.室内精度の確認

- 3.標準物質の測定

- 4.標準法との比較

- 5.併行精度の確認

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:3, 4

「正確度」、つまり「真の値にどれだけ近いか」を確認するには、「絶対的な正解(真の値)」が分かっているものと比較する必要があります。

- 3.標準物質の測定:「標準物質」とは、濃度が正確にわかっている、いわば「答えの分かっている問題集」です。これを測定して、ちゃんとその通りの値が出るかを確認します。

(僕らはキャリブレーターの打ち返しと呼んでいます) - 4.標準法との比較:「標準法(基準法)」とは、最も真の値に近い結果が得られると世界的に認められている、いわば「測定方法のお手本」です。自分たちの方法(常用法)と標準法で同じ検体を測定し、結果が一致するかを確認します。

【不正解の選択肢】

1, 2, 5:これらはすべて、測定値の「バラツキ」を評価する「精密さ」の確認方法です。

- 機種間差:同じ検体を、同機種の別号機で測った時の差。

- 室内精度(日差精度):毎日測定した時の日ごとの変動。

- 併行精度(日内精度):同じ日に連続して測定した時の変動。

【第68回 午前 問1】検査室の信頼性を保証する国際規格

臨床検査室の品質と能力に関する国際規格はどれか。

- 1.ISO 9001

- 2.ISO 13485

- 3.ISO 15189

- 4.ISO 17025

- 5.ISO 22870

ここをクリックして答えと解説を見る

正解:3.ISO 15189

認定を維持するための内部監査や書類作成はガチで大変でしたが、その分、検査の品質に対する意識はめちゃくちゃ高かったです。

ISOは国際標準化機構のことで、様々な分野の国際的な規格を定めています。

- 3.ISO 15189:これが正解です。

臨床検査室(メディカルラボラトリー)に特化した規格で、検査の品質だけでなく、患者さんへの配慮や安全管理、スタッフの教育など、検査室全体の運営能力を保証するものです。「この検査室は、国際的な基準を満たした、信頼できる検査室ですよ」というお墨付きになります。

【その他のISO規格】

- 1.ISO 9001:業種を問わない、一般的な「品質マネジメントシステム」の規格です。

- 2.ISO 13485:体外診断用医薬品や医療機器など、「医療機器」の品質を保証するための規格です。

- 4.ISO 17025:校正機関や試験所など、一般的な「試験所」の能力に関する規格です。ISO 15189は、これを臨床検査の分野に特化させたものと言えます。

B○Lなどの大手検査センターなどは取得しています。 - 5.ISO 22870:血糖測定器など、ベッドサイドで行う検査(POCT)の品質と能力に関する規格です。

まとめ

お疲れ様でした!精度管理は、臨床検査技師の専門性の根幹をなす分野です。最後に、今日学んだ重要ポイントを整理しましょう。

- 内部精度管理には2種類ある:管理試料で測定系を、患者データで個々のエラーをチェックする。

- X-R管理図は測定系のお医者さん:グラフの異常(シフト、トレンド)から、試薬や装置の不調を読み解く。

- 精密さと正確度は違う:精密さ=バラツキ、正確度=真の値との近さ。ダーツの的のイメージを忘れずに。

- 正確度の確認は「答え合わせ」:標準物質や標準法という「正解」と比べることで確認する。

- 究極の目標は「標準化」:ISO 15189は、世界に通用する高品質な検査室の証。

将来、精度管理を担当する技師さんもたくさん出ると思います、ぜひこの知識を役立ててください👍